1 はじめに-会社のブランドと資源を守るために-

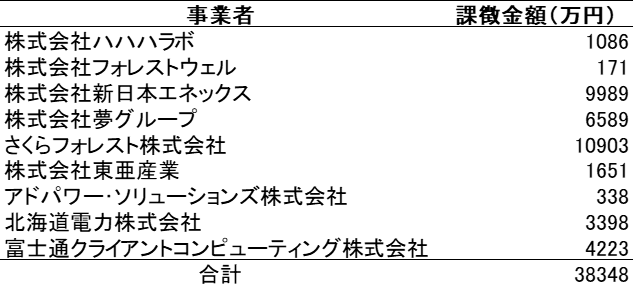

2025年7月、消費者庁が公表した最新データによれば、直近1年間(2024年8月~2025年7月)に課徴金納付を命じられた総額は 約3億3,348万円 に達しました。中でも健康食品や化粧品業界では、誇大表示や不十分なPR表記によって企業名が大きく報道され、ブランド価値を大きく毀損する事例が相次いでいます。

2024年の景品表示法改正に加え、2025年からはステルスマーケティング規制が本格適用。これにより、広報・広告担当者は「単なる表現管理」ではなく、会社のブランドと資産を守る経営リスク管理の最前線に立たされることになりました。

違反すれば、

- 数億円規模の課徴金

- 企業名公表による社会的制裁

- 刑事罰の可能性

といった深刻な結果に直結します。一方で、確約手続を適切に活用すれば、救済やブランド毀損の回避につながるなど、「誠実な対応をする企業」と「悪質と判断される企業」の二極化が鮮明になっています。本記事では、広報担当者やその責任者が押さえるべき改正のポイントと、現場で即実践できる対策を解説します。「なぜ今、社内ルールやチェック体制を整備しなければならないのか」を経営層に伝える材料としてもご活用ください。会社のブランドと資源を守るために、いま取るべき一歩を明確にしていきましょう。

2 景品表示法に基づく法的措置件数の推移と事例

消費者庁の最新報告(2025年7月時点)によると、違反件数は年によって変動しつつも健康食品・化粧品・通販業界で多発しています。2024年8月1日~2025年7月31日の間に課徴金納付が命じられた事例の合計は 約3億3,348万円。令和6年8月1日~令和7年7月31日の間に報告された課徴金納付の事例と各金額を一覧にしたものが表1です。

表1 景品表示法に基づいて生じた各法的措置事件と金額一覧

最も大きな課徴金額となったさくらフォレスト株式会社は、自社製品であるサプリメント「きなり匠」・「きなり極」に関する表示において「本件2商品の各商品に含まれている各成分の作用により、中性脂肪を低下させる効果、高めの血圧を下げる効果及び血中のLDLコレステロールの酸化を抑制させる等の効果が得られるかのように示す表示をしていた」ことにより、違反行為として判断されました。

参考資料:消費者庁「景品表示法に基づく法的措置件数の推移及び措置事件の概要の公表(令和7年7月31日現在)」

3 景品表示法改正(2024年改正)のポイント

景品表示法は、消費者が適正に商品・サービスを選択できる環境を守るための法律です。令和5年に改正され、令和6年10月1日から施行されています。景品表示法の主な改正点は次の3つです。

3.1 事業者の自主的な取組の促進

- 確約手続きの導入

- 課徴金制度における返金措置の弾力化

今回の改正の狙いは、事業者による「自主的なコンプライアンス強化」を促す点にあります。これまで行政の監視や処分に頼っていた部分を、より企業自身の責任と判断に委ねる形にシフトしています。新たに導入された確約手続は、違反の疑いがある場合でも、事業者が自主的に是正策を提出・実施すれば、行政処分や課徴金を回避できる制度です。これにより、「問題発生後の対応力」も企業評価の対象となります。

参考資料:消費者庁表示対策課「【令和6年10月1日施行】改正景品表示法の概要」

3.2 違反行為に対する抑止力の強化

- 課徴金制度の見直し

(繰り返し違反の場合、課徴金率を3%から4.5%へ引き上げ)

- 罰則規定の拡充

(悪質な場合、直接刑事罰を科すことが可能に)

違反した場合の課徴金や措置命令は従来どおり厳格ですが、加えて違反企業名の公表など社会的制裁の側面が強まりました。広報担当者にとっては「メディア露出のされ方」が大きなリスクに変わる可能性があります。従来は「行政処分→従わなければ刑事罰」でしたが、改正後は悪質な不当表示は直接刑事罰の対象に。さらに課徴金も最大4.5%へ引き上げられました。

3.3 法執行の円滑化

- 国際化の進展への対応

- 適格消費者団体による開示要請規定の導入

新たに「確約手続」という仕組みが導入され、違反の疑いがある場合でも、事業者が自主的に改善策を提出・実行すれば、措置命令や課徴金を免れることができる制度が整いました。これは従来の「処分ありき」の運用から、協調的な執行への転換といえます。

4 確約手続の詳細と活用法

今回の改正では特に確約手続きの導入がもっとも重要な点となっています。その制度の流れと事業者にとってのメリットは次の通りです。

4.1 確約手続き申請の流れ

- 消費者庁が違反の疑いがある事業者に「確約手続通知」を送付

- 事業者は60日以内に「是正計画(確約計画)」を消費者庁へ提出

- 「是正計画」が認定されれば法的措置の対象外に

計画の実施が不十分であった場合や虚偽申請が発覚した場合は、認定が取り消され再び調査・処分の対象となります。

4.2 実務的 メリット

- 行政処分を受ける前にブランド毀損を防止

- 自主的改善により社内の法令遵守意識を強化

- 早期対応で消費者被害を最小化

2025年2月には、初めて確約計画が認定された事例が公表されており、今後事業者の活用が増えると予想されます。広報・法務・マーケティングの連携が不可欠です。

5 改正が意味する「企業の二極化」

この改正によって消費者庁は「誠実に対応する企業」と「悪質な企業」をはっきりを区分けし、それぞれに相応しい対処をできるようになりました。つまり、事業者にとっては下記のような二極化が生じます。

確約手続により救済される

課徴金・刑事罰・企業名公表で一気に信用失墜

景品表示法の改正点からもわかるように万一不測の事態が起きた際の対応スピードと透明性が問われる時代になってきました。ここで広報担当者やその上司・経営層に求められるのは、単なる「広告表現のチェック」ではなく、組織全体としての透明性の確保です。特にSNSやデジタルマーケティングでは、表現のスピード感が重視される一方で、法令順守の視点が抜け落ちやすい点に注意が必要です。

6 ステルスマーケティングの規制について

令和5年10月1日、消費者庁は「ステルスマーケティングは不当表示(有利誤認表示等)」に該当することを告示しました。

6.1 ステルスマーケティングとは?

ステルスマーケティングとは「広告であることを隠して行う宣伝行為」。特にインフルエンサー投稿やレビュー記事で問題化しています。

例:インフルエンサー投稿に広告表記を入れない/社員が匿名で高評価レビューを書く/広告料でランキング順位を操作する 等。

SNSの普及で「個人の口コミ」と「企業の広告」の境界が曖昧になってきました。インフルエンサーの投稿やレビュー記事が広告であるにも関わらず、その事実が明示されていないケースが社会問題化し、これが消費者の合理的な判断を妨げるとして、2023年10月1日から景品表示法に基づく規制対象になりました。

6.2 規制のポイント

規制対象は「広告であることが分かりにくい表示全般」です。そのほかにもいくつか規制にポイントがあります。

- SNS、レビュー、ブログだけでなく、テレビ・新聞なども規制対象

- 規制違反した場合の責任者はインフルエンサーではなく事業者(広告主)

- 消費者庁は「広告と分からなければ有利誤認にあたる」と明言

6.3 違反リスク

ステマが違反と認定されれば、

- 消費者庁による措置命令

- 事業者名の公表による社会的制裁

- 命令に従わなければ罰則(懲役・罰金)

といった厳しいリスクが生じます。広報担当者は「単なる炎上リスク」ではなく「法令違反リスク」として捉える必要があります。

7 広報・マーケティング担当者が取るべき5つの実務対応

実務で必要な5つの対策

不当表示は炎上・信用失墜・巨額の課徴金に直結します。

広報・広告担当者が今すぐ取り組むべき対策は以下の通りです。

7.1 PR表記の徹底

- 「#PR」「#広告」を明示し、分かりやすい位置・大きさで表示。

- PR表記が見えにくい(最後に小さく、色を薄く、スクロール後)も違反リスクになる可能性あり

7.2 インフルエンサーとの契約書に明記

- 表記義務や責任分担を契約に盛り込み、記録を残す。

7.3 社内ガイドラインの整備

- 広報・法務・マーケ部門でルールを策定し共有。

- 担当者個人の「知らなかった」を予防

7.4 チェック体制の構築

- 投稿前に法務または外部専門家が表記や表現を確認。

- AIやモニタリングツールを使って投稿後のSNSを自動監視。

注意すべきは、改正のたびに「過去の投稿も含めた全件確認」が必要となる点です。外部専門家によるチェックを経ていても、改正によって判断が変わる場合があるため、見直しを怠るとリスクが残ります。

こうしたチェック体制は、人の目による確認とあわせて、自動モニタリングの仕組みを導入することで精度と効率を高められます。例えば、特定のキーワードを継続的に監視するツールや、リスク兆候を通知するシステムの活用が考えられます。ツール導入は必須ではありませんが、対応スピードを高める有効な手段のひとつです。

参考:消費者庁『ステルスマーケティング規制に関するQ&A』」

7.5 広告と口コミの線引きを行う

- 商品提供や金銭が伴う投稿は必ず「広告」に分類。

- 無償でも依頼ベースなら「広告」になる。

消費者庁の告示で定義された範囲を常に意識することが重要。海外基準(米国FTC、EU規制)を参考にするのも有効です。グローバル基準に沿うことで、今後の改正にも柔軟に対応できます。

8 まとめ

信頼の蓄積が最大の防御

法令順守はもちろんですが、最終的には「この会社は正直だ」と思われることが最大のブランド防御になります。短期的な宣伝効果を狙って不透明な表現をするより、長期的に信頼を積み上げる方が経営リスクを減らします。

景品表示法改正とステルスマーケティング規制によって、広報担当者にはこれまで以上に 透明性・誠実性 が求められています。景品表示法改正とステルスマーケティング規制は、広報やマーケティング業務に直結する重要テーマです。

- 改正のポイントを理解し、確約手続など新しい制度を正しく活用すること

- ステマ規制を前提に、透明性の高い広告・広報活動を行うこと

- 信頼を長期的に積み上げる姿勢を経営層も含めて共有すること

これらを徹底することで、企業は消費者からの信頼を守り、同時にリスクを回避できます。広報担当者にとっては、いまこそ法令とブランドの双方を理解し、組織をリードしていく役割が求められています。広告はリスクではなく、信頼を築くチャンスです。ぜひ自社の商品・サービスを堂々と発信するために、社内体制を今から整えていきましょう。

なお、こうしたSNSやWeb上の表現リスクを管理する方法の一例として、企業向けのモニタリングサービスを活用する手段があります。例えば弊社が提供する「Mimamorn(ミマモルン)」では、特定のキーワードや投稿を継続的に監視し、リスクの兆候を可視化することが可能です。こうした仕組みを取り入れることで、炎上発生時の迅速な対応や社内体制の改善に役立ちます。

詳細は以下のページをご参照ください。